Cuando el esposo de Suzanne se ofreció a llevar a su bebé recién nacido a pasear con su madre de visita, ella pensó que solo le estaba dando un respiro. Pero minutos después, una conversación que no debía haber escuchado se escuchó en el monitor del bebé, y lo que oyó destrozó su confianza.

Habíamos soñado con este momento durante años. Tras innumerables desilusiones, mi esposo y yo finalmente le dimos la bienvenida a nuestra hija, nuestro pequeño milagro.

Aquellos primeros días fueron una mezcla de agotamiento y asombro.

Así que cuando llegó una tarde soleada, uno de esos días engañosamente pacíficos que hacían que todo se sintiera un poco más suave en los bordes, recibí la calma con los brazos abiertos.

Nuestra hija había estado inquieta toda la mañana, y yo estaba consumiendo poco más que cafeína y adrenalina. Mi esposo, siempre tranquilo, me puso una mano en el hombro y me dedicó una sonrisa amable.

“¿Por qué no duermes una siesta?”, dijo. “Mamá y yo podemos sacar a pasear a la bebé. Le vendría bien un poco de sol, y a nosotros también”.

Lo miré parpadeando, agradecida y agotada. Su madre había estado de visita unos días para ayudarnos a adaptarnos a la nueva paternidad, y a pesar de mi habitual necesidad de controlarlo todo, agradecí el descanso.

“¿Estás segura?” pregunté, mirando hacia el moisés donde nuestra hija finalmente dormía plácidamente.

Él asintió. “Por supuesto. Nos encargamos de todo”.

Me besó en la frente y observé cómo la abrigaban con cuidado y salían. Su sombrerito le quedaba un poco grande para su cabecita. Sonreí cuando la puerta se cerró tras ellos. Me sentí bien al exhalar.

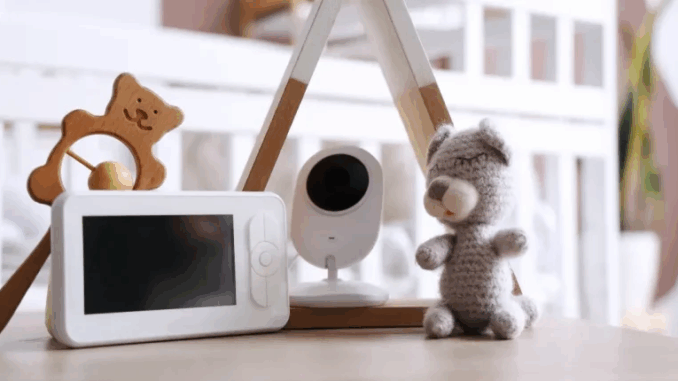

Me metí en la cama y encendí el monitor de bebé que estaba a mi lado, el que tenía audio y video. El solo hecho de saber que podía oírla si algo pasaba me trajo una extraña paz. Sus suaves arrullos y el murmullo apagado de sus voces se desvanecieron en una calma de fondo.

Hasta que no lo hicieron.

Al principio, ni siquiera prestaba atención. Estaba a la deriva. Medio dormido. Pero entonces lo oí: voces, de repente más agudas.

La voz de su madre, baja y urgente: “No se lo dijiste, ¿verdad?”

La voz de mi marido, tranquila pero firme: «No. Claro que no».

Fruncí el ceño y abrí los ojos de golpe. Mis dedos se movieron por instinto, subiendo el volumen del monitor.

Entonces volvió su voz, esta vez más tensa, entrecortada, como si diera instrucciones: «Bien. Tienes que tener cuidado. Si se entera, todo se desmorona. Tienes que llevarte al bebé y marcharte sin decir palabra. ¿Entiendes?»

Se me cayó el estómago. Dejé de respirar.

¿Tomar al bebé y marcharse?

Entonces él, con voz molesta, como si no quisiera el sermón, dijo: «Mamá, sí. Lo sé. No soy un niño».

El pulso me latía con fuerza en los oídos. Todo mi cuerpo se tensó, paralizado bajo las sábanas.

¿Qué no me decía? ¿Qué plan tenían? ¿Querían quitármela?

Luego su voz volvió a sonar, esta vez más aguda: “Oh, mierda. El monitor sigue encendido”.

Clic. Silencio.

Me incorporé de golpe en la cama, con los ojos abiertos y el corazón latiéndome como un tambor de guerra. La pantalla del monitor seguía brillando suavemente a mi lado, pero no había nada más que oír.

Quería saltar, salir corriendo, exigir respuestas. Pero algo en lo más profundo de mi ser me susurraba: «Espera. Observa. No muestres tus cartas todavía».

Así que me senté. Escuchando, temblando, y preguntándome si me estaban borrando de la vida de mi propia hija.

Después de eso ya no hubo manera de volver a dormir.

Me quedé allí tumbado, mirando al techo, con todos los músculos del cuerpo rígidos por el pánico. Mi mente corría, intentando reconstruir lo que había oído, analizando cada palabra, cada tono, cada pausa. ¿Qué ocultaban? ¿Qué no me había dicho? ¿Qué se suponía que se desmoronaría si lo descubría?

El monitor estaba a mi lado, inútil ahora, silencioso y vacío. Repasé la conversación una y otra vez, imaginando cada vez una versión diferente y más aterradora de lo que podría significar. Tal vez planeaba dejarme. Tal vez pensaban que no era apta. Tal vez se la llevaban para siempre, y este paseo era solo el principio.

Me decía a mí misma que respirara, pero sentía una opresión en el pecho, como si algo me lo pisara. Mis pensamientos daban vueltas. ¿Era paranoia posparto? ¿Agotamiento? ¿O era real?

Miré la hora. Habían pasado cinco minutos. Luego diez. Luego quince.

Todavía no hay señales de ellos.

Pasé las piernas por el borde de la cama, pero permanecí sentada, agarrada al colchón. No podía salir hecha una furia. Todavía no. Si de verdad tramaban algo, primero tenía que entenderlo. Tenía que ser inteligente, no histérica. Eso era lo que esperaban, ¿no? Que yo reaccionara exageradamente. Que fuera la madre primeriza, emocional e inestable.

Yo no les daría eso.

Pero por dentro, me estaba desmoronando.

Me quedé allí sentado, inmóvil, con el oído atento a cualquier sonido del exterior: pasos, risas, el crujido de las ruedas del cochecito en el camino de grava; cualquier cosa que rompiera el silencio. No oí nada.

El reloj avanzaba. Y con él el miedo.

Esa noche, mi esposo y su mamá regresaron como si nada hubiera pasado.

La puerta principal se abrió con un alegre crujido y entraron. Mi esposo se reía de algo que había dicho su madre, con una voz suave y agradable. Llevaban café helado y sonreían como si fuera un día perfecto. Él me besó en la mejilla. Ella me preguntó si había descansado.

Asentí, demasiado aturdida para responder adecuadamente, apretando a nuestra hija con más fuerza contra mi pecho. La arrullaron, comentaron lo bien que había dormido, lo bonito que había sido el tiempo, lo refrescante que había sido el paseo.

Pero no escuchaba sus palabras, sino los espacios entre ellos. Observaba sus rostros en busca de grietas. Cada sonrisa parecía ensayada. Cada mirada entre ellos, sospechosa.

Esa noche, apenas cerré los ojos. Abracé a nuestra bebé como si alguien pudiera entrar en cualquier momento y arrebatármela. Permanecí despierta, rígida, parpadeando hacia el techo y luchando contra la oleada de pánico que crecía en mi interior. Quería creer que lo había malinterpretado. Que no había sido nada. Pero mi instinto se negaba a calmarse.

Por la mañana, el cansancio me envolvía como una niebla. Debí de quedarme dormida por un momento, porque al abrir los ojos, la cuna estaba vacía.

Mi corazón se detuvo.

Me levanté de golpe, alerta al instante. La cuna estaba vacía. No había bebé. No había manta. No se oía ningún sonido.

“¿Andrew?”, llamé a mi esposo con la voz quebrada.

No hay respuesta.

Salí tambaleándome del dormitorio, con el corazón palpitante, y me quedé congelado en el pasillo.

Cajas.

En todos lados.

Empacado, sellado, etiquetado. Su ropa. Sus botellas. Mis libros. Incluso la foto enmarcada de nuestro viaje de aniversario, desaparecida de la pared y guardada en una caja.

Sentí que la sangre se me escapaba de la cara.

No. No, no, no.

Me apoyé en la pared, agarrándome para no caer. Se la llevaron. Se lo llevaron todo. Y me dejaron.

Antes de que pudiera gritar, oí el crujido de neumáticos contra la entrada. Corrí a la ventana, entre esperanza y temor. Una camioneta se detuvo. Los empleados de la mudanza salieron de repente, despreocupados, charlando, levantando cajas como si fuera cualquier otro trabajo.

Salí corriendo, descalzo y temblando. Mi voz salió más aguda de lo que pretendía:

¡¿A dónde llevas todo esto?!

Uno de los hombres, joven y educado, me miró con sorpresa y parpadeó. «Eh… nos dijeron que te unes a nosotros. Estas son tus cosas».

Parpadeé. “¿Te acompaño? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué pasa?”

Pareció finalmente captar el pánico en mis ojos, las manos temblorosas, la voz quebrada, la confusión absoluta que irradiaba de mí. Dejó la caja con cuidado.

“Señora”, dijo con cuidado, “nos acaba de contratar un tipo llamado Andrew. Nos dio la dirección y nos dijo que moviéramos estas cosas. Eso es todo lo que sabemos. Quizás… quizás intente llamarlo”.

No contesté mis llamadas a mi esposo. Intenté con su madre. Nada. Me temblaban las manos mientras aferraba el teléfono, mientras mis pensamientos se convertían en un caos. ¿Era así? ¿Así lo hacían? ¿Sonrisas un día, y al siguiente, desaparecían?

No tuve elección. Acepté ir con ellos.

El viaje fue un borrón. Los árboles pasaban zumbando ante mi ventana, calles que no reconocía se adentraban en un barrio tranquilo. Cada curva me apretaba el estómago.

Entramos en un tranquilo recinto arbolado que no reconocí. Setos perfectos. Amplios jardines. Un lugar que parecía más una postal que la vida real.

Uno de los de la mudanza me abrió la puerta. Salí despacio, con las piernas temblorosas. El sol brillaba, el aire demasiado alegre para la tormenta que aún azotaba mi pecho.

Entonces — ¡POP!

Una explosión de confeti explotó a mi lado.

Me estremecí de golpe y me giré justo cuando estallaron vítores y aplausos a mi alrededor. Los aplausos estallaron cuando la gente apareció por todos lados, y alguien gritó, lleno de alegría: “¡Sorpresa!”.

Me quedé congelado, confundido. Desorientado.

Y luego mis ojos se acostumbraron.

Mi familia entera estaba frente a mí: amigos, primos, mis padres, todos riendo, aplaudiendo y vitoreando como si acabara de entrar en una fiesta sorpresa en lugar de en un ataque de nervios. Estaban reunidos frente a una hermosa casa soleada, con un amplio porche y una enorme cinta roja atada a la puerta principal.

Un silencio surrealista llenó mis oídos mientras las piezas intentaban encajar.

Entonces lo vi.

Mi esposo. De pie en el porche. Con nuestra hija en brazos, sonriendo como un niño que acaba de hacer la mayor travesura de su vida.

—Feliz cumpleaños, cariño —gritó—. Esta es tu sorpresa. Nuestro nuevo hogar. Quería que fuera perfecto.

No podía hablar. No podía moverme. Mi mente seguía intentando dar sentido a las horas que me habían conducido a esto.

Él vino hacia mí lentamente, tímido y sonriendo.

“Sé que el monitor de bebé te asustó”, dijo. “Casi lo arruino todo. Me esforcé tanto por no arruinarte la sorpresa… Simplemente no quería que te preocuparas por nada hoy”.

Las lágrimas me picaron en los ojos, pero me reí a pesar de ellas, sin aliento y abrumado.

—Creí que estabas secuestrando a nuestro hijo —dije, entre risa y llanto—. Creí que me dejabas.

Él se acercó más, me rodeó con un brazo y me atrajo hacia sí con cuidado; nuestra hija estaba acurrucada entre nosotros.

—¿Dejarte? —murmuró—. Estoy deseando construir una vida contigo. Estoy deseando criarla… contigo. En esta casa. Como una familia.

Lo miré con el corazón lleno y dolorido. “Tienes suerte de que te quiera”, susurré. “Porque eso casi me para el corazón”.

Se rió entre dientes. “Entonces… ¿vale la pena?”

Hice una pausa y miré a mi alrededor: el confeti todavía flotando en la brisa, nuestra hija parpadeando hacia mí, la casa esperando tranquilamente detrás de nosotros, llena de nuevos recuerdos aún por crear.

—Sí —dije en voz baja, apoyando la cabeza en su pecho—. Por supuesto.

Để lại một phản hồi