Cuando mi madrastra empacó mis cosas y mi padre se quedó a mi lado en silencio, pensé que lo había perdido todo. Pero solo unos días después, aparecieron en mi puerta, suplicando una segunda oportunidad; y para entonces, mi vida ya había cambiado para siempre.

Me llamo Elena. Tengo 23 años, acabo de terminar la universidad y todavía estoy intentando rehacer mi vida. Pensé que volver a casa por unos meses me ayudaría.

Pensé que podría ahorrar dinero, encontrar trabajo y salir adelante. No pensé que terminaría así.

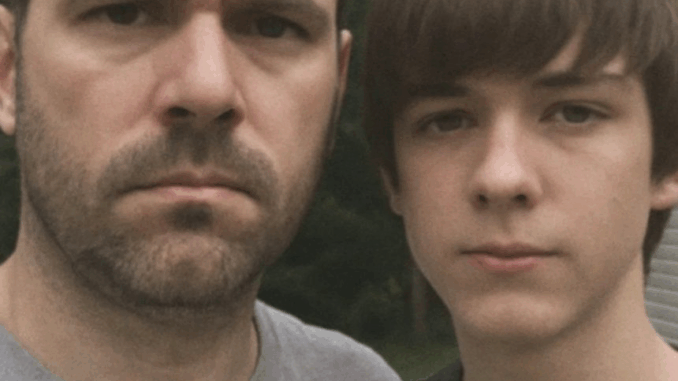

Cuando perdí a mi madre a los 14, mi mundo se derrumbó. Mi padre también estaba desconsolado. Por un tiempo, solo éramos los dos. Cenas tranquilas, luces tenues, películas antiguas que a ambos nos encantaban. Me aferré a esos días como si fueran oro.

Luego conoció a Carol.

Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Me mantuve alejado de ella. Limpié sin que me lo pidiera. Mantuve la cabeza baja. Pero no importó.

“No eres mi problema”, dijo una vez cuando le pregunté si quería ayuda para poner la mesa.

Mi papá solo suspiró. “No armemos lío, chaval”, murmuró, mirando al suelo.

Empeoró con el tiempo. ¿Si olvidaba vaciar el lavavajillas? Actúaba como si le hubiera prendido fuego a la casa.

“Elena, tienes que cargar con tu peso”, me espetaba con las manos en las caderas y poniendo los ojos en blanco como si yo tuviera cinco años.

Cuando cumplí 18, me fui a la universidad más rápido de lo que podía empacar. Cuatro años de paz. Cuatro años de tranquilidad. Cuatro años extrañando a mi mamá y recordando lo fuerte que podía llegar a ser la voz de Carol.

Volver a casa después de graduarme no era mi primera opción. Pero el dinero escaseaba. Había pocos trabajos. Se suponía que sería temporal.

Carol no lo vio así.

La primera noche que volví, apenas me miró durante la cena. Revolvió los guisantes en el plato y dijo: «Entonces… ¿planeas tener tu propio lugar pronto?».

Mi padre tosió en su servilleta. «Dale un minuto, Carol», dijo en voz baja.

Ella sonrió, pero no le llegó a los ojos. “Todos tenemos que madurar algún día”.

Me mordí el labio y asentí. Me dije que solo era estrés. Me dije que ella entraría en calor. Me dije que papá intervendría si no lo hacía.

Me equivoqué.

Cada día parecía como si caminara sobre vidrio. ¿Si usaba la lavadora demasiado tarde? Se quejaba del ruido. ¿Si dejaba mis zapatos junto a la puerta? Resopló y los movió. Cualquier pequeña cosa que hacía parecía molestarla.

Una mañana, tomando un café, se apoyó en la encimera y dijo: «Sabes, Elena, no es sano ser tan dependiente. Ya no eres una niña».

Me quedé mirando mi taza. “Lo estoy intentando. Me lo estoy poniendo todo”.

Ella resopló. “Intentarlo no es hacerlo”.

Papá se aclaró la garganta. “No peleemos, ¿vale?”

Quería que dijera más. Quería que le dijera que se callara. No lo hizo.

La tensión creció como una nube de tormenta sobre la casa. Empecé a salir más tiempo, a enviar currículums desde cafeterías y a dormir en los sofás de mis amigos cuando podía.

Una tarde, después de una larga entrevista al otro lado de la ciudad, llegué a casa y encontré algo que me hizo parar el corazón.

Cajas. Todas mis cosas empacadas, tiradas en el porche como si fuera basura esperando a que la recogieran. Carol estaba en la puerta con los brazos cruzados. Sonreía como si acabara de ganar.

“Creo que lo mejor para todos es que te mudes”, dijo.

Miré más allá de ella. Mi padre estaba allí. De pie detrás de ella. En silencio.

“¿Papá?” Mi voz se quebró.

Se frotó la nuca. «Quizás esto sea lo mejor, chaval».

Sentí que el suelo se derrumbaba bajo mis pies. No grité. No lloré. Solo asentí y empecé a recoger las cajas.

Carol ni siquiera se movió para ayudar. Papá se quedó allí, observando. Cargué mi vida en el auto, pieza por pieza, con el pecho vacío.

Mientras me alejaba, me miré por el retrovisor. Seguían allí, uno al lado del otro. No sabía adónde iba. Solo sabía que no iba a volver.

Me detuve frente a la casa de mi mejor amiga. Abrió la puerta, vio mi expresión y me abrazó sin decir palabra. Esa noche, tumbada en su sofá, mirando el techo oscuro, pensé que todo se había acabado.

Pero no sabía entonces que todo estaba a punto de cambiar.

Tres días después de mi partida, todavía viviendo con cajas y ropa de repuesto, ocurrió algo inesperado.

Estaba sentado en el sofá de mi amigo, medio viendo la tele, medio hojeando las ofertas de trabajo, cuando llamaron a la puerta. No era Carol. No era papá. Era un repartidor.

“¿Elena?” preguntó, extendiendo un sobre grueso.

“Sí, ese soy yo”, dije, firmando.

Dentro había una carta de un bufete de abogados. La abrí con manos temblorosas.

“Querida Elena,

Lamentamos informarle del fallecimiento de la Sra. Helen, su madrina…”

Parpadeé. ¿Mi madrina? No la había visto desde que era niña. Seguí leyendo.

En su testamento, la Sra. Carter lo nombró su único beneficiario. Tiene derecho a su residencia, a su cuenta de ahorros por un total aproximado de $230,000 y a su participación del 50% en Carter’s Floral Boutique, valorada en aproximadamente $180,000.

Dejé caer la carta. Me quedé boquiabierta.

“¿Estás bien?” preguntó mi amigo.

—Yo… —reí y lloré a la vez—. Creo que acabo de heredar una fortuna.

La habitación me dio vueltas. Me temblaban las manos. Ni siquiera sabía que seguía pensando en mí. Y ahora, de alguna manera, me había dejado un hogar, un negocio, una vida.

Alguien se había preocupado. Alguien me había visto desde el principio. No era solo dinero. Era una segunda oportunidad.

Ese fin de semana, todavía estaba procediendo a procesarlo cuando llamaron a la puerta otra vez.

Esta vez, fueron ellos. Carol se paró allí primero, sosteniendo un gran ramo de flores. Lirios blancos. Caros. Papá estaba detrás de ella, con aspecto pequeño y cansado.

—Hola, Elena —dijo Carol con una sonrisa forzada—. Solo queríamos saber cómo estabas.

Me crucé de brazos. “¿Qué quieres?”

Se rió un poco, fingida y aguda. «Nos enteramos de… todo. Y nos dimos cuenta de que quizá fuimos un poco duros. Lo sentimos».

Papá dio un paso adelante, en voz baja. “Lo siento, hijo. Debería haber estado ahí para ti. Metí la pata”.

Lo miré fijamente. Parecía que hablaba en serio. Le temblaban un poco las manos.

Carol me acercó las flores. «Pensamos… que quizás podrías volver a casa. Solo hasta que arregles las cosas».

Tomé las flores. Las olí. Eran hermosas. No me hicieron olvidarlas.

—Gracias por la disculpa —dije con voz firme—. Pero ya tengo un lugar.

Carol abrió la boca como si quisiera discutir. Papá solo asintió, con los ojos brillantes de arrepentimiento.

“Espero que encuentres lo que buscas”, dije, y cerré la puerta. No la di de golpe. No hacía falta.

Un mes después, me mudé a mi nueva casa.

Era pequeño, pero perfecto. Persianas azul claro. Un jardincito delante. Calle tranquila.

Mío.

Pasé la primera noche allí sentada en el suelo, comiendo pizza directamente de la caja, riendo y llorando porque no podía creerlo.

El negocio, “Carter’s Floral Boutique”, estaba dirigido por una señora mayor y amable llamada Sra. Jensen. Conocía a mi madrina desde hacía años.

“Nos alegra mucho que estés aquí”, dijo, entregándome un ramo de flores frescas el primer día que la visité. “Helen siempre hablaba de ti”.

Ayudaba en la tienda unos días a la semana, aprendiendo el oficio. Había flores por todas partes. Música suave. Sonrisas de los clientes. No era lo que había estudiado en la universidad, pero me hacía sentir bien.

El dinero ya no era un problema. Podía tomarme mi tiempo. Podía respirar.

Papá me enviaba mensajes de texto de vez en cuando.

Espero que estés bien.

Hoy vi unas flores. Pensé en ti.

Te extraño, pequeño.

Respondí cuando me sentí lista. Mantuve mi corazón en guardia. Empezábamos de nuevo, despacio y con cuidado, como reconstruir una casa ladrillo a ladrillo.

Carol no me envió mensajes. Me pareció bien.

A veces, por la noche, me sentaba en el porche y pensaba en todo lo que había sucedido.

Que me echaran me había parecido el fin del mundo. Como si me hubieran tirado.

Pero no fue el final. Fue el principio.

Si Carol no me hubiera empujado, quizá seguiría allí atrapada, pequeña y asustada. Si papá me hubiera defendido antes, quizá no habría descubierto lo fuerte que era.

La vida tiene una forma divertida de darte lo que necesitas, incluso si al principio duele muchísimo.

Ahora, cuando paso frente a un espejo, veo a alguien diferente. Alguien que sabe lo que vale. Alguien que sabe que, a veces, el peor día de tu vida puede ser el mejor de tu vida.

Để lại một phản hồi