El plan era estar tranquilo. Dejarlo, ayudar a cargar unas cajas, quizás tomarle una foto si me dejaba, y luego irme en coche como cualquier otro padre orgulloso. Lo tenía ensayado. Sin lágrimas. Sin remordimientos. Dejarlo empezar su vida.

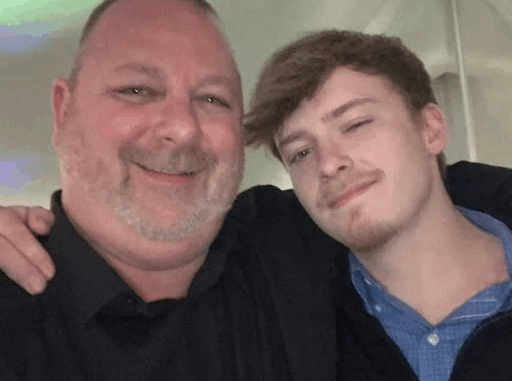

Logramos pasar el viaje, desempacar e incluso las presentaciones de los compañeros de piso sin ningún problema. Parecía emocionado, nervioso, pero emocionado. Tenía esa misma sonrisa burlona que siempre usa cuando intenta ocultar sus emociones.

Pero cuando nos encontramos en el área común para despedirnos, algo cambió.

Me abrazó y luego no me soltó de inmediato.

“¿Estás bien?” pregunté, intentando sonar casual.

—Sí —dijo. Pero se le quebró un poco la voz.

Me aparté y lo miré. “¿Seguro?”

Él asintió. “Solo… Papá, si pasa algo raro, ¿puedo llamarte? ¿Aunque sea de madrugada?”

¿Extraño? Intenté mantener la calma. “Claro. Siempre.”

Luego se inclinó muy despacio y susurró algo en lo que no he dejado de pensar desde entonces:

Si llamo y digo “Dejé la tetera encendida”, vengan a buscarme. Sin preguntas.

Fue tan extraño que pensé que quizá era una broma. Pero su cara no bromeaba. Sus ojos miraban a todos lados, como si no quisiera que nadie más lo oyera.

Sonreí, intentando restarle importancia. “De acuerdo. ‘Tetera encendida’. Entendido”.

Asintió como si eso le hubiera dado la razón. Luego se enderezó y me dio un último abrazo rápido antes de desaparecer de nuevo en su dormitorio. Subí al coche e intenté deshacerme de la inquietud.

Pasaron las semanas.

Nos escribimos un poco. Unas cuantas llamadas. Mencionó que las clases eran difíciles, que su compañero de piso roncaba como un tren y que echaba de menos comer bien. Nada alarmante.

Aún así, no pude olvidar esa frase.

Luego, después de unas seis semanas, mi teléfono sonó a las 2:13 de la mañana.

Era él.

Contesté al instante, con el corazón acelerado. “¿Estás bien?”

Su voz era tranquila y temblorosa.

“Dejé la tetera encendida.”

Se me heló la sangre. “¿Dónde estás ahora?”

Estoy afuera del edificio de música. Tuve que dejar mi teléfono. Pedí prestado el de alguien.

Ni siquiera lo pensé. En diez minutos ya estaba en el coche, todavía en pijama, y acelerando por la autopista. Era un viaje de casi cuatro horas, pero lo hice en tres. Aparqué cerca del campus y lo vi junto al jardín de esculturas, cerca de la entrada. Parecía más delgado. Pálido. Y asustado.

No hablamos mucho. Subió al coche y cerró la puerta inmediatamente.

“¿Estás bien?”

—Lo haré —dijo—. ¿Podemos ir solo en coche?

Y así lo hicimos.

Sólo cuando estábamos a mitad de camino a casa, empezó a hablar.

—Hay un profesor —empezó—. Enseña Mitología Comparada. Al principio parecía inofensivo; excéntrico, pero no peligroso.

Esperé.

“Excepto que entonces empezó a hacer estos… experimentos”.

Mis manos se apretaron sobre el volante.

Como… cosas de hipnosis. Dijo que era para un proyecto. Solo para voluntarios. Me apunté porque pensé que sería genial.

Tragó saliva con fuerza.

Pero no era solo hipnosis. Tenía una habitación en el sótano del antiguo ala de la biblioteca. Sin ventanas. Olía a metal. Nos anestesiaba, nos preguntaba cosas raras. Cosas personales. Algunos ni siquiera recordaban las sesiones después.

“¿Lo hiciste?” pregunté.

Pedazos. Lo suficiente para saber que algo andaba mal.

Miró por la ventana, como para asegurarse de que no nos estaban siguiendo.

La semana pasada, una chica de mi grupo abandonó el grupo. Sus amigas dijeron que empezó a sonámbularse. Hablaba con voces raras. Decía cosas sobre puertas antiguas y “el ojo en el espejo”. Pensaron que estaba bromeando.

¿La viste?

Él asintió. “No parecía ella misma”.

No sabía qué decir. ¿Eran drogas? ¿Una broma? ¿Una secta?

“Creo que nos está usando”, susurró mi hijo. “Para algo. Algo con lo que no debería meterse”.

Me detuve justo afuera de una gasolinera para recuperar el aliento.

“¿Quieres ir a la policía?”

Dudó. «Todavía no. Solo quería irme».

Llegamos a casa al amanecer. Le hice panqueques. Apenas comió. Casi siempre se quedaba mirándose las manos.

Durmió la mayor parte de ese día. Y del siguiente.

Luego, dos mañanas después, oímos que llamaban a la puerta.

Una mujer alta estaba allí, vestida con un abrigo largo beige. Se presentó como la detective Harris. Dijo que estaba investigando unos “sucesos extraños” en la universidad. Le pregunté cómo nos había encontrado.

Había una nota en la cama de su hijo. Tenía su nombre y dirección.

Mi hijo llegó a la puerta, pálido como siempre. Al verla, se tensó.

“Estabas en el grupo”, dijo en voz baja.

Ella le dirigió una mirada que no supe interpretar. “Sí. De incógnito”.

La siguiente hora fue un borrón. Explicó que ya había habido quejas. Rumores. Incluso algunos estudiantes desaparecidos años atrás, sin relación con nada concreto. Pero recientemente, algunos estudiantes empezaron a aparecer en la enfermería: confundidos, hablando en acertijos e incapaces de recordar cosas básicas como sus propios nombres.

El profesor, Dr. Avery Corven, había impartido docencia en varias instituciones. Siempre se marchaba justo antes de que estallara un escándalo.

Y ahora finalmente lo estaban observando.

La historia de mi hijo coincidía con la de otros dos. Los habían hipnotizado, manipulado e incluso asustado para que guardaran silencio.

Pero como mi hijo se fue y se puso en contacto conmigo, dijo, finalmente tuvieron lo suficiente para actuar.

Pasó más de un mes cuando recibimos la llamada: el Dr. Corven había sido arrestado.

Su oficina tenía archivos, grabaciones y diarios ocultos. Parte del contenido era tan extraño que, según decían, los expertos tardarían años en desentrañarlo. Pero lo importante era que nadie volvería a sufrir daño.

¿Y la chica que abandonó la escuela? Se recuperaba lentamente.

Mi hijo empezó terapia. Se tomó un tiempo libre de la escuela. Por un tiempo, no habló mucho. Pero luego, poco a poco, recuperó el color. La chispa en sus ojos regresó.

Una noche, mientras estábamos sentados en el porche, dijo: “Gracias por creerme, papá”.

Me acerqué y le di un apretón en el hombro. “Siempre.”

Esa noche me quedé despierto, pensando.

No se trata sólo de lo cerca que estuvimos de algo terrible, sino de lo fácil que es que las cosas parezcan normales por fuera y, al mismo tiempo, estén tan mal por dentro.

Regresó a la universidad seis meses después, pero a una diferente. Más pequeña, más cerca de casa.

Esta vez no lo dejé ir solo. Conocí a sus profesores, lo acompañé en el campus y me alojé en un motel cercano la primera noche.

Por si acaso.

Ahora está en su tercer año y le va de maravilla. Estudia psicología y quiere especializarse en trauma. Dice que quiere ayudar a los demás como él fue ayudado.

Nunca se lo dije, pero guardé esa frase: “Dejé la tetera encendida” escrita en una nota adhesiva en mi billetera.

Por si acaso alguna vez me volviera a necesitar.

Pero nunca lo ha hecho.

A veces, la vida te sumerge en la oscuridad sin previo aviso. Y a veces, esa misma oscuridad te ayuda a ver la luz en personas inesperadas, como una detective que usó su propio pasado para infiltrarse, o un niño asustado que encontró el coraje para hablar.

El mundo es un caos. Da miedo, incluso.

Pero cuando alguien te dice que necesita ayuda, escúchalo.

Incluso si están usando palabras clave extrañas.

Especialmente entonces.

Porque a veces, creer en alguien en su momento más extraño podría ser lo que lo salve.

Así que sí, mi hijo fue a la universidad. Y algo no iba bien.

Pero gracias a Dios confió en su instinto. Y gracias a Dios sabía que podía llamar.

Si has leído hasta aquí, gracias.

Si eres padre, confía en tus instintos.

Si eres niño, llama a casa. Nunca te arrepentirás.

Y si esta historia te hizo sentir algo, te ayudó a recordar a alguien o simplemente te recordó que debemos cuidarnos los unos a los otros, por favor, compártela. Quizás alguien esté esperando la señal que diga: “Oye. Necesito ayuda. ¡La tetera está lista!”.

Y quizás tengan la suerte de que les crean.

Để lại một phản hồi